昨日9月22日をもって座る・くらべる一脚展+(プラス)2020は会期を終了しました。

今年はコロナ禍での開催となり展覧会準備期間も会期中も出店者一同心配事は多くありましたが、2週間の会期を盛況のうちに終えることができました。多くのご来場有難うございました。

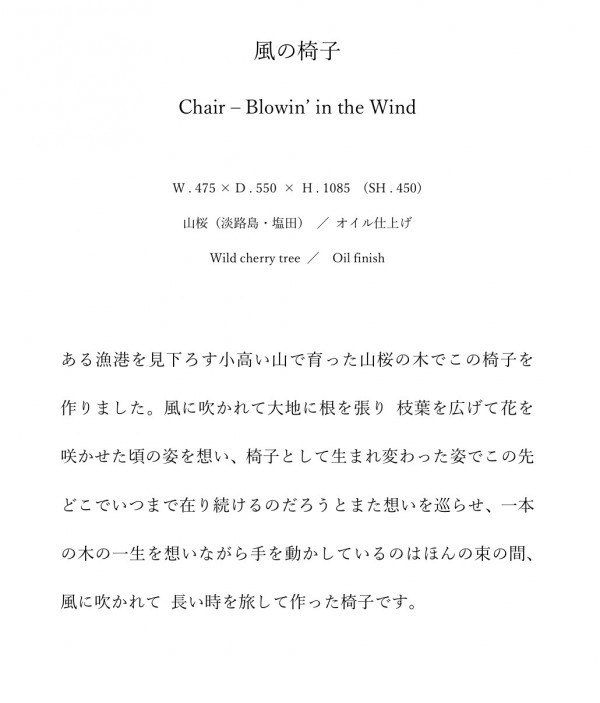

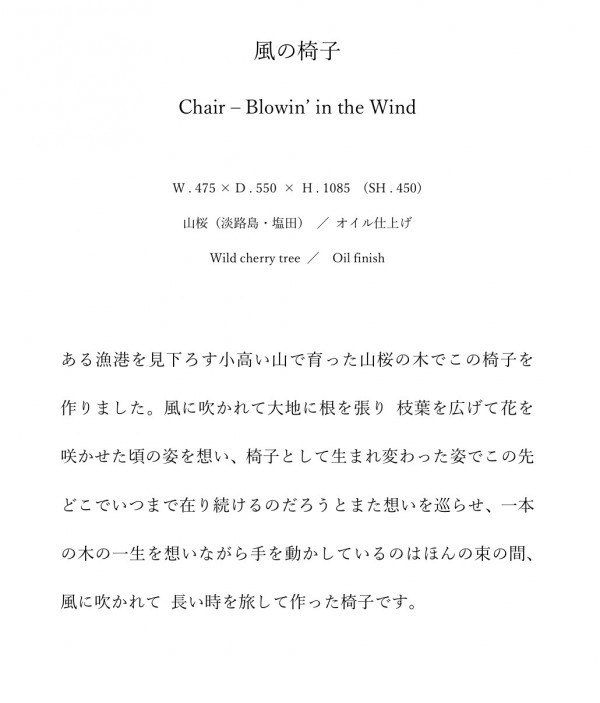

『風の椅子』・今年の出品作は椅子の形として見える姿や機能的な座り心地と使い易さなどを追求して作ったと言うよりも、皆さまの心(感性)に届くもの作りと捉えて望んだつもりでしたが思いの外その姿や座り心地がいいと言う評価も会場で多く頂きました。椅子なのでそれは勿論嬉しい評価です。そしてこれも結果を求めませんが、多くの方々に何かそれぞれの感性で感じて頂けた事があれば幸いです。

先日投稿したYouTubeでの制作風景動画も引き続きご覧ください。

そして当面はアトリエKIKAに『風の椅子』はありますので実物に触れに淡路島へお越しください。良いところに置かれる、使われる、嫁ぎ先を募集しています。

※ 価格についてはお問い合わせください、制作に掛けた労力、時間などから設定価格はありますが良き理解者のもとに旅立つことを望みますので相談の上と考えております。

樹が育った「動の時間」

椅子になった「静の時間」

その途中の束の間

その「束の間」を記録した映像です。

「風の椅子」は一脚展+2020(新神戸・竹中大工道具館)で9月22日まで展示中。

会期は22日(火曜日)まで、是非会場へお越しください。

21日、22日は在廊しています。

制作風景:約10分/ + atelier KIKA 紹介:約5分 長いですが秋の夜長に。

※ できれば大きな画面で音の出せる環境でご覧ください。

竹中大工道具館での一脚展は中盤に差し掛かりました。開館時間は少し変則となっているのでご案内します。

<午前> 9:30 〜 12:00(入館は11:30まで)

<午後>13:00〜16:00(入管は15:30まで)

※ 昼の1時間、館内の消毒の為の閉館時間がありますのでご注意ください。

※ また一脚展会場が一時的に来館者が増えて過密になった場合、少し入場をお待ち頂く場合があります。コロナ感染予防対策を万全にとの考えからですので何卒ご了承ください。

会場に設置したそれぞれ制作者の映像は好評のようです、私の椅子制作中を撮った映像は出店者の中で一番長いそうですが・・お時間許す限りゆっくりとご覧ください。もちろん実物の椅子も例年になく多く並んでいますのでそれぞれを味わっていただければ幸いです。

明日13日(日曜日)は在廊しています。

9月8日(火曜日)から神戸、竹中大工道具館にて

第十回 座る・くらべる一脚展+(プラス)2020 ~木が椅子になる〜 が開催されます。

今年の出展者は11名、それぞれの〜木が椅子になる〜を映像で見て頂ける展示を試みています。また十回目を記念して過去九回の出展作の中から各年2脚、18脚も会場に並びます。会期は22日(火曜日・祝)まで。

皆様のお越しを心よりお待ちしています。

私は13日(日曜日)、21日、22日(月、火曜日)に在廊しています。

ようやく投稿が10件になりましたのでお知らせです。

しっかりとお知らせお伝えすることはこちらのblogページからの記事として継続し、日々の作業風景、納品の風景、またオリジナル製品を改めて紹介や過去の制作を振りかえって、そしてatelierKIKA/kitajimaの日々の日記も少し織りまぜながら、などなど

アップしていきますのでよろしくお願い致します。

アカウントはこちら ↓↓↓ Follow Me !

atelierkika_kita

Nobuyuki Kitajima

座る・くらべる 一脚展 +(プラス)の会場としてお世話になっている神戸の竹中大工道具館のNEWS Vol.43 に一脚展の取り組みについてお二人の方にコラムを書いて頂いています。冊子をめくって見開きページのまず先に、芦屋市で家具ショップを営んでおられる

J クオリアの松下哲也さん、隣のページに昨年の企画展示に使った六甲山材でお世話になった

SHARE WOODSの山崎正夫さん、お二人とも家具・木工について、樹について、木材についてとても精通しておられる方々、毎年は出展者の代表が書くこのコラムも今年は客観的な視点からの文章に私達も刺激を頂き、9月8日から同館で開催される第十回 の一脚展に向けて気を引き締めるところです。

竹中大工道具館

MEWSは電子ブックでも読むことができます。今回のコラムは勿論、興味深い記事が掲載されていますのでぜひご覧下さい。

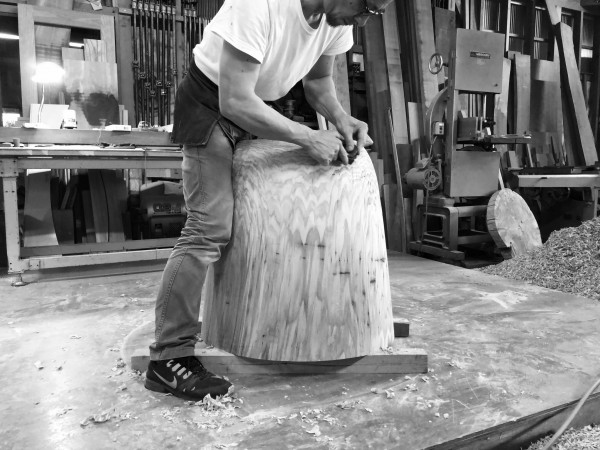

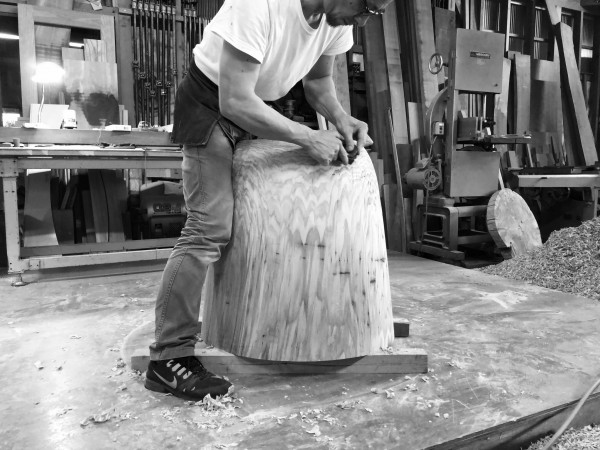

削った削った、できた。

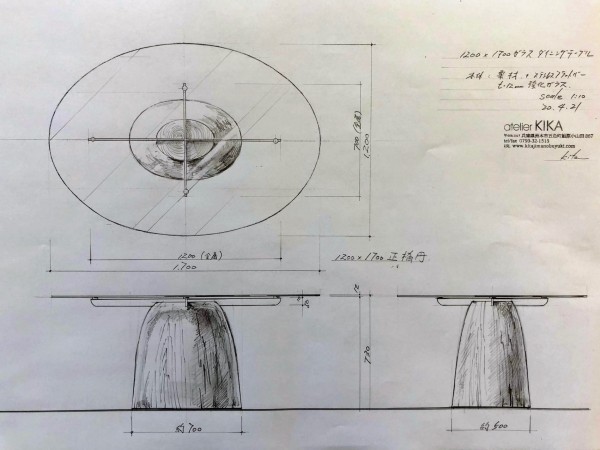

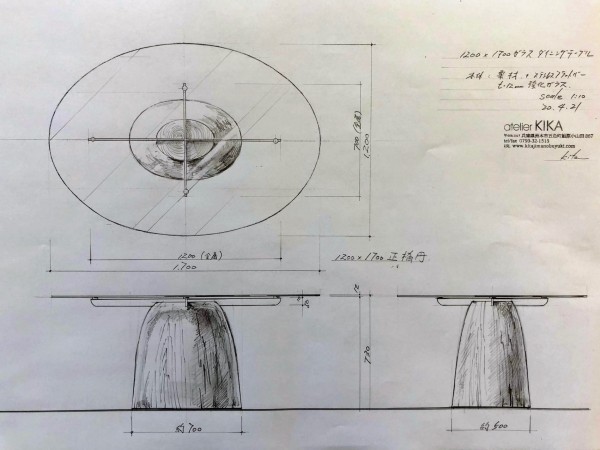

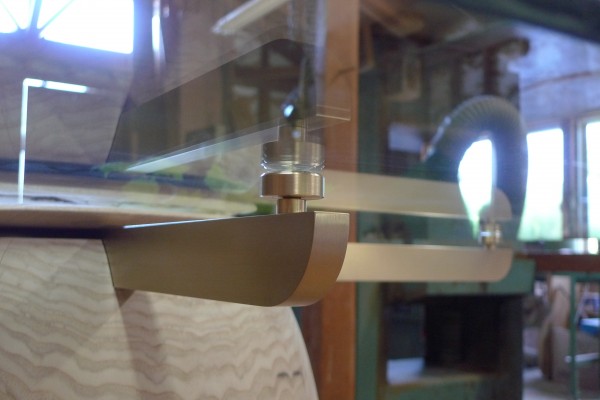

お客様(Kさん)が何気なく描いたスケッチを目ざとくピックアップして、その方向で作りましょうと具体的な提案をしてから材料を探し、栗丸太と出会って制作開始。

とは言え、こんな用途にすぐ使える丸太はそうどこにもありません。もしかしたらと相談したのは私が木工を始める際にお世話になった岐阜県の杣工房、そこに有ったのは20数年前にある建築プロジェクトで先代早川謙之輔氏と現主人の泰輔氏が集めた栗丸太。製材所の土場に積まれた丸太は表面の辺材はぼろぼろでとても使えるような状態には見えませんが、水に強い栗材であること、そして奇しくも私がここに居た頃に買い付けられた材であることにも何か縁を感じ、なんとか思いに近いものになるかも知れないと元の太い部分を二本分けてもらい持ち帰りました。

淡路島の工房で表面の傷んだ部分をどんどん削り取っていくと、一本は長年風雨にさらされて本来の栗材の質感を保てておらず使うのを断念。二本目はどうか、と進めていくとこちらは中に進むほどに木が出てきたと言う印象。これを材料にしよう。

ここから制作開始となるのです。

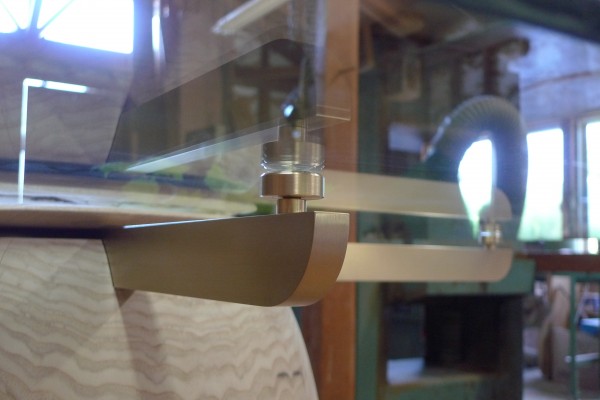

削って削ってできあがるととてもシンプルな木の塊です。しかし途中の工程で木について感じることが多々ありました、そして実際わかったこともありました。それはここではなく自分のノートに記録して今後の続きに役立てたいものです。頻繁に使うわけではない真鍮の扱いも途中で量感の見直しをするなどし、再加工の協力を得て全体のバランスが整いました。

さて作ったのは日々使うダイニングテーブル。Kさんのお宅で長く使われるものとして室内に置かれた時のおさまり具合、雰囲気、バランスが何より大切と思い作り進めるわけですが、やはり届けるまでは些か不安も残ります。

梅雨の晴れ間にお届けし、それも晴れました。栗丸太は出来るだけ気負わず造形に無理をせず「おおらかに」を心がけましたが、Kさんご家族の明るくおおらかな雰囲気にも馴染めた気がして安心をして納品を終えました。

制作協力

栗丸太/杣工房(岐阜県)

真鍮金物/(有)川口鉄工所/金属旋盤・北浜産業(株)

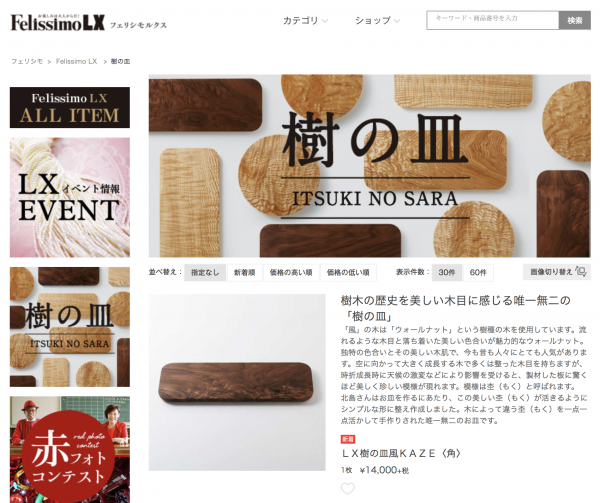

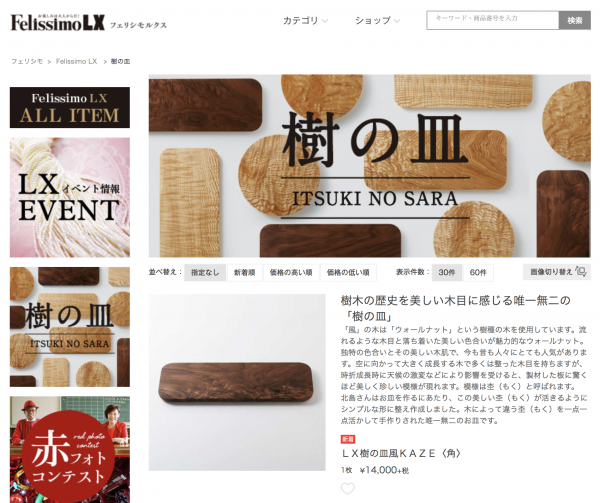

『風・KAZE 』『波・NAMI 』『月・TSUKI 』

Felissimo LX から3タイプのお皿が販売となりました。

フェリシモは神戸に本社がある通信販売の会社です。独特なスタイルでサービスを提供する事で知られていますが、今回お話を聞いて面白い!と思ったのは社内にいろんな部活動があるという事。「猫部」「森活部」「海とかもめ部」・・・などなど、「LX」は「大人部」だそうです。そしてその各部でもテーマを持って商品を開発しています。

昨年、その「大人部」の部長さん副部長さん?との出会いからお皿を作る事になりました。と言っても通販用に何百枚、何千枚という数を作る事はうちの工房の性質上難しいです。今回それぞれを一点物として「樹の皿」を作って販売を行う運びとなりました。

Felissimo LX フェリシモルクス・リストページへのアクセスはこちらから

https://www.felissimo.co.jp/lx/wk84828/

3タイプのお皿それぞれ数に限りがあります、ご興味のある方はお早めに。

アトリエKIKA仕様の

神戸フォールディングチェアが出来ました。

木部はウォールナット、それに合わせてアームの革の色味も調整しました。

籐の編み込みには密度を持たせているので座った時、安定感を感じて頂けます。

持ち運べてフットワークを軽快に、

くつろぎの時間の為に。

価格・納期等、お問い合わせ下さい。

リビングルームから気軽にテラスへ持ち運びし、くつろぎの時間を楽しんで下さい。

梅雨の合間の晴れの日、もちの木を製材しました。

傷みのひどかった根元の部分8〜10尺は諦めたものの、その上8尺(2,4m)と5尺(1,5m)を板に挽いてみようと地元の製材所山中商店さんに依頼、JINO(淡路島の木を中心に集まる)のメンバーも立ち会い普段見る機会の無いもちの木の大木の板に現れる木目を確認しました。薪用に集める小径木とは違いその板はなかなか個性的な表情、ただ根元の傷みは思いの外上まで上がっていて惜しい・・。

生真面目に考えると使えるのは製材した材積の半分、今後の割れの入りを考えると3割程度とも言えます。しかしそこはいろんな角度から木を見る、使う目的で集まるJINOメンバーのアイデアにも期待し、また今ではラスティックという言葉も木材を扱う中で使われたり、スポルテッドが一般に知られたりと、「難」も見立て次第で好む人が多いと感じます。頭を柔軟にし使える部分の割合を増やしたいものです。そして出会った木を使い尽くす事が出来ればと、今日は皆で雨降る屋根の下一枚一枚丁寧に割れ止めを塗って桟積みまでを終えました。 (腰に悪い重さ・・)

※ 写真を見た方から桟の数が足りないと指摘をいただきました、確かにこのままでは途中に挟まれた板も反って暴れたい放題。労力を惜しまず桟を作ってもう一度積み直しを後日・・。

昨日は梅雨入り前の好日、老木の伐採に立ち会いました。

「大きな木を伐るので引き取って何かに使って頂けますか。」と連絡をして頂いたNさん宅の

もちの木、少なくとも120〜130年前、Nさんからすると何代も前の方が家の守り木として庭に植えた木です。しかし根元の傷みが進み倒木の危険性があるのでやむなく今年伐ろうとなったとの事です。当日の朝、丁寧な神事を執り行う事からも代々ここで大切にされていた木である事がうかがえます。

戌亥のもち、家の北西にもちの木を植えると縁起が良いとも言われています。正にそこにあったこの木は長年静かにNさんの家族を見守ってきたのでしょう。

伐採が進み根元の切り株を見ると、樹木として生きている部分は外周部のほんのわずかな一部分のみとなっていました。今にも倒れる寸前だったと言えるこの樹は伐り時をNさんに知らせ、寿命を全うした様に感じます。

末部分も剪定の影響を受け傷みがある事から、この一本の樹の中間部分を二つに分けて譲り受けることになりました。来週以降、梅雨の合間を見て製材をしてみます。当初もちの木と聞いて正直なところ材料としては魅力を感じるものではありませんでした。しかし伐採にも立会い、一連のストーリーを感じれば少なからず感情移入もし思いも変わります。

樹から木、材木にするなら有効に使える部分を多く残せるように大切に扱わせて頂こうと思っています。そして形あるものとして長く残るものが作れたなら、そう思い次は私達がが大切にしまた使い手に繋ぎます。

ステイホームは得意ではありますが、あまり長く日本中が(世界中も)このままではいけません。人と出会って、自然と戯れて遊び健康というものです。ただし今は皆で決めたルールを守って外へ出かける機会を減らしそれぞれ各自が出来ることを精一杯進める他ありません。

私の住む地域は毎年この連休の初めに神社の春祭りがあり、だんじりの組み立て準備、祭当日、解体して慰労会、三日間は町内の人と一年で一番交流のある時期なのですが、今年は何とも静か、淡路島全体も静か、うちの店も少なくとも連休明けまで閉めています。

連休中はステイ工房には最適な制作に恵まれたので仕事をします。大きな栗の木をベースにテーブルを制作。

「大きな木を力強く深く削る、細い木を繊細に優しく削る、どちらも木工制作の醍醐味だと感じます。」

これは自己紹介に使う文章ですが、今回は前者の作業をまた明日から集中して進めて行きます。

完成しましたらカラー写真で。

リビングルームから気軽にテラスへ持ち運びし、くつろぎの時間を楽しんで下さい。

リビングルームから気軽にテラスへ持ち運びし、くつろぎの時間を楽しんで下さい。

※ 写真を見た方から桟の数が足りないと指摘をいただきました、確かにこのままでは途中に挟まれた板も反って暴れたい放題。労力を惜しまず桟を作ってもう一度積み直しを後日・・。

※ 写真を見た方から桟の数が足りないと指摘をいただきました、確かにこのままでは途中に挟まれた板も反って暴れたい放題。労力を惜しまず桟を作ってもう一度積み直しを後日・・。