2023年 始動

あけましておめでとうございます。

昨年末、家族に続けて流行りのウイルス陽性反応が出てしまい、今年のお正月は恒例の神戸〜静岡への帰省は断念、淡路島で過ごす事となりました。それぞれ大事に至らず回復したので大学生の長男はこちらに戻り、親、親戚に会う機会こそ逃してしまいましたが、家族4人でゆっくり話す時間も持てた静かで穏やかな年の初めとなりました。

工房入りは既に3日から、昨年内に予定していて出来なかった制作に取り掛かったり、次の計画の準備を始めたりで1月ももう1週間が経過してしまいました。

遅い挨拶になりましたが、

本年も変わらずよろしくお願い申しあげます。

また皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

アトリエKIKA 北島庸行

今年も皆様ありがとうございました

2022年も大晦日となりました。今年も相変わらず最後まで慌ただしい日々ですが、それでも何とか一区切りをつけようとするのがこの日です。

何か特別な事をする訳でもありませんが、気持ちの整理と次へのモチベーションを高める事、そんなところです。

今年中にと予定した制作も一つ残してしまいましたが、来年、次に向けての準備も進めています。

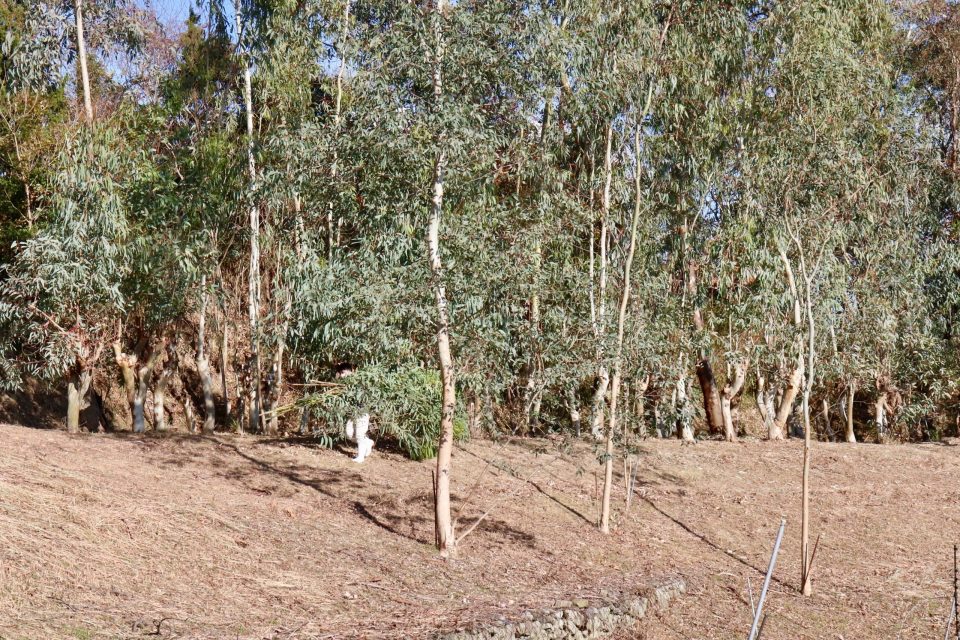

ある計画の為に大きな木、それも又淡路島で育った木を集めていると知人に向けて発信していたところ、順次伐採されているユーカリの木を多く譲って頂く事になりました。

材になると通常日本で流通している木材とは随分木味も性質も違いそうですが、何事もトライ、縁があった木に向かってみようと思います。

立木から交渉成立の木は知人に依頼して伐採して頂きました。(辻くんありがとう!)また昨日は、新年早々運び出す手立ての打ち合わせもして来ました。

人に依頼して進むところはありがたい、しかし年明け早々から計画の本質のところに頭を悩ませそうです・・。

冷静に、視野を広く、進めて行きたいものです。自分に言い聞かせています・・。

さて、あまり来年のことを言うと鬼が笑う、かもしれません。

今年も又新たに多くの方々との出会いがあり、いつもの顔ぶれとも有意義な時間を過ごすことができ、感謝の今日です。

皆様、今年も一年ありがとうございました。

良い新年をお迎えください!

ユーカリの木は細かく分類すると何百種類にも別れるそうです。 この木(上の写真)はシぺロパーカーという種類で、捻れて育ちがちなユーカリの中では比較的真っ直ぐ育っています。

こちらは又別な場所、多くの木が今伐採されています。

何の為に?

淡路島に居るコアラの飼育の為に葉っぱを採取する用に育てられた木々ですが、大木になると地上からは新しく芽吹く柔らかい葉っぱが採取できません。

なので一度伐採して、新たなひこばえから又木を育て、柔らかい葉っぱを採取するのだそうです。

飼育員の方が、ちょうど葉を採取に来ていました。飼育されているコアラは口が肥えて、この抱えている枝の葉のほんの一部くらいしか食しないそうです。(下の写真の黄緑色の葉くらいだとか)

木の伐採はコアラの都合、ということかな、。

しかし淡路島のコアラの一頭「みどり」は今年11月に亡くなったもののギネス世界記録を更新した25歳の世界最高齢まで生きたのだから、そのわがままも飼育員さん達は許しているのでしょう、。

今年の〆に

年内最後の納品は、南あわじ市、丸山漁港近くの温泉・料理宿 南海荘さんへ。

昨年、地元南あわじ市産の山桜で壁面装飾「ふたつの扉」を掛けさせて頂いた先山の部屋に長椅子とスツールを届けてきました。

宿主の竹中さんからは各部屋で使う家具を出来るだけ地元淡路島の素材で作りたいのです、と数年前から聞いていました。そしてようやく昨年、山桜の壁飾りができました。

ただ家具用材まではなかなか量がまとまらず、アイデアもなかなかまとまらず、制作までに間延びの期間がありましたが、今年中にはと決めたところに、以前から管理に関わっていた小楢材を私が引き受ける事になり、伐採の頃から目にしていた木で今回の長椅子を作る運びとなりました。部屋の大きな窓から、日々移ろう絶景をくつろぎながら眺めるシェーズロング(寝椅子、長椅子)を想い制作しました。

また同じ部屋の畳の上には、お客様から要望があると言う低座のスツールを桧材で制作しました。籐編みの座は柔らかく座れます。

小楢、桧、どちらも地元南あわじ市で育った木です。それが家具となり、またこの土地で使っていただける事は嬉しいかぎりです。

依頼者も制作者も材料の事にまで想いを馳せ、こだわり願った結果でしょうか。(ですね、竹中さん!)

桧のスツール・淡路島ですくすくと育った桧材でフレームを作りました。綺麗な伸びやかな木目です。

ヘッドボード上の壁には「ふたつの扉」(南あわじ産山桜材)・ 良い旅への入り口です。

いよいよ先山の部屋へ長椅子搬入! 小楢は重いです・・

この部屋でこれから使われる様子は宿主、竹中さんのブログ淡路島の風でぜひ追跡してみてください。素敵な写真が既にアップされています。

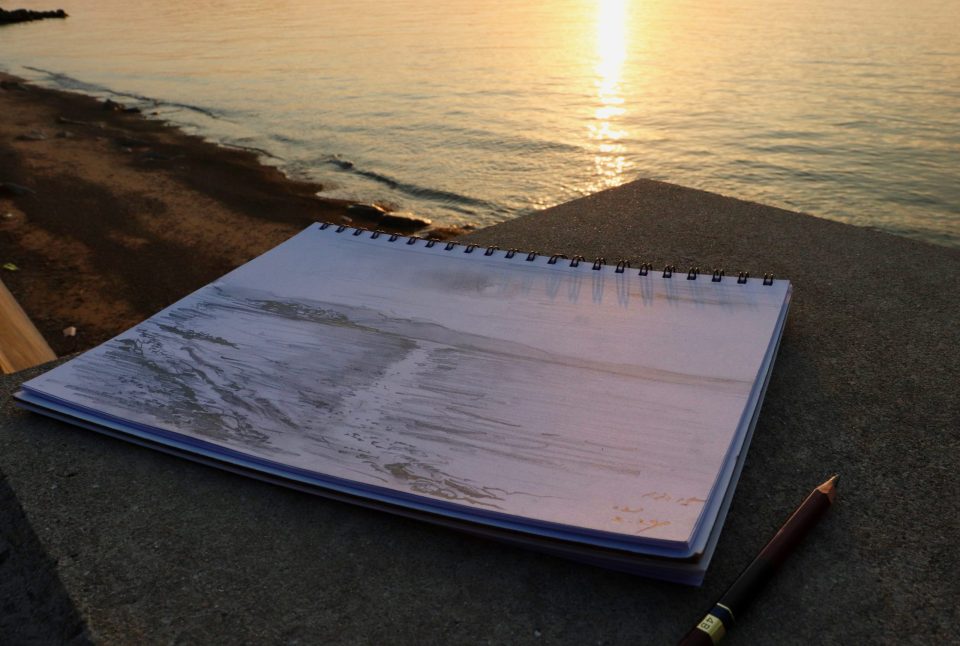

大きな窓の外には最高の海の景色! 朝も昼も時間帯によってそれぞれの絶景が望めますが、何と言っても夕陽が素晴らしい、この写真は冬の夕陽ですね。

南海荘、宿の売りはやはり地元の海の幸を惜しみなく使った料理です、是非お出かけください!

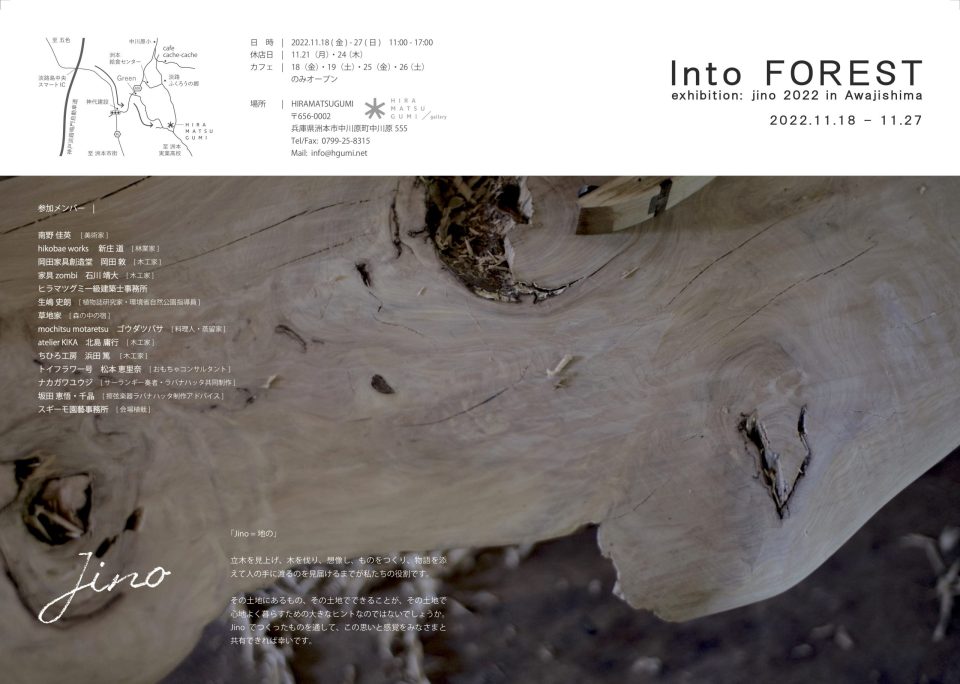

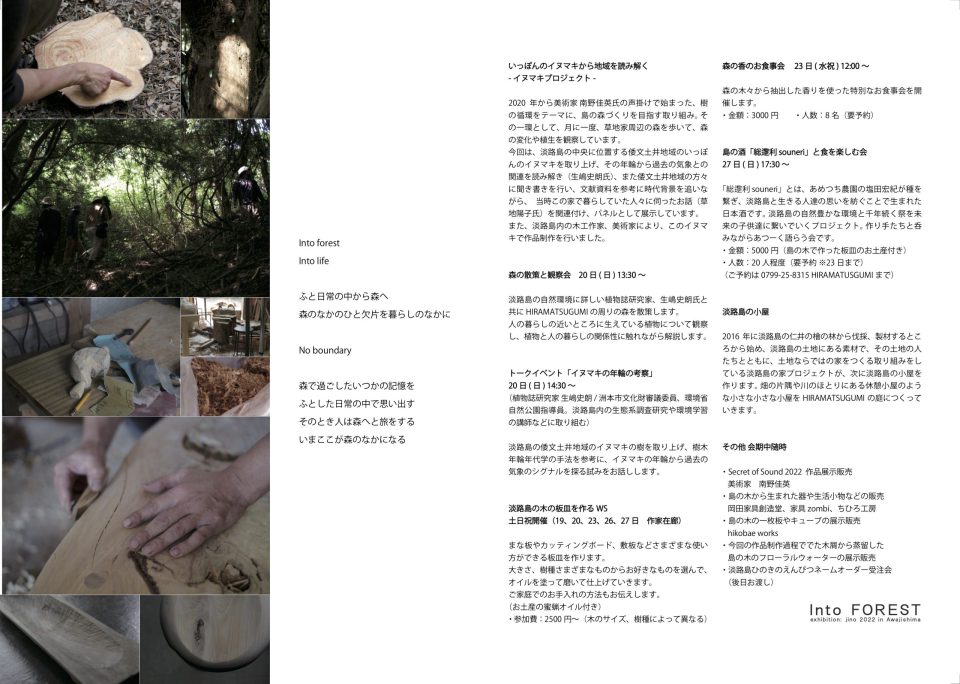

JINO展2022 – Into FOREST のご案内

11月18日(金曜日)から企画展、Into FOREST が開催されます。

ちょっと森の中へ、いかがですか?

2回目となるJINO展、今回は木の制作者だけではなく、多彩なメンバーが各自の活動やその表現を持ち寄っての企画展です。

一本の木の年輪から広がる研究発表や森の木々の香りを活かした食事の会など、またワークショップも含めてさまざまです。

気になるイベント日を見つけて是非お出かけください。

※ JINO project 参加メンバーではありますが残念ながら、atelierKIKA 北島は今回の企画展への出展はございません。在廊日のお問い合わせなど早々に頂きありがとうございます。

私はと言えば、地域の自然、森、木、との関わりは変わらず少しづつ続けており、木の制作者の目線で、またその枠を超えたところにも目を向けて行きたいと思うところです。

現行の仕事では、まさに淡路島で育った、桧、小楢を材料に制作を進めています。長らくお客様から淡路島、この地域で育った木で家具を作れないかと希望を聞いていた物が一つ実現しそうです。機会があれば皆さんにも使ってもらう事が可能なところ?に納まる予定ですので無事納まりましたらこちらのページからも案内させて頂きます。

JINO展2022 の日程、企画詳細については Instagram @jino_awajishima でご確認ください。

とても上品な桧と、ワイルドな小楢、共に南あわじ市育ちで出来上がる家具も南あわじ市の某所に届けます。

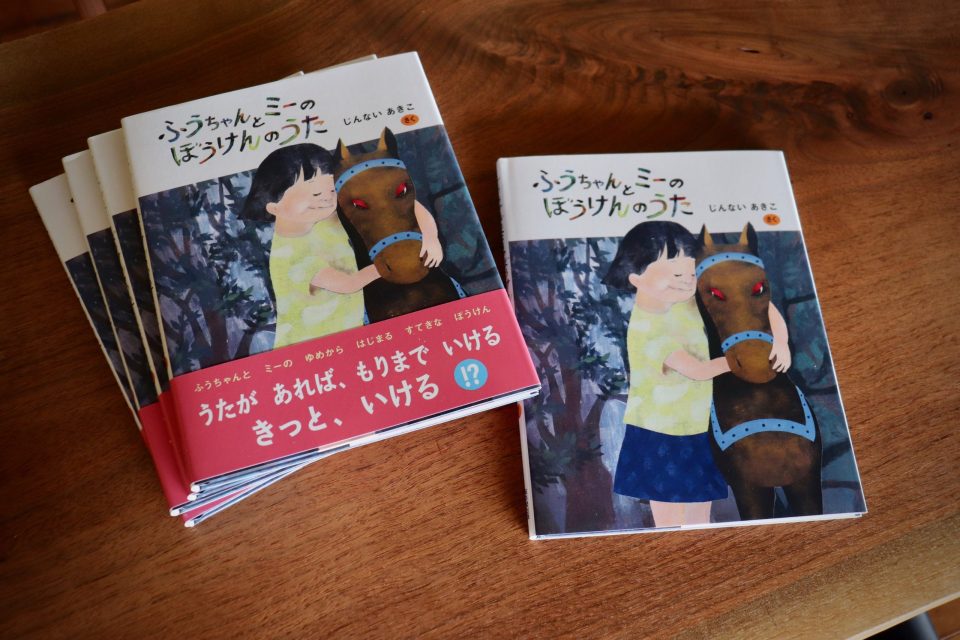

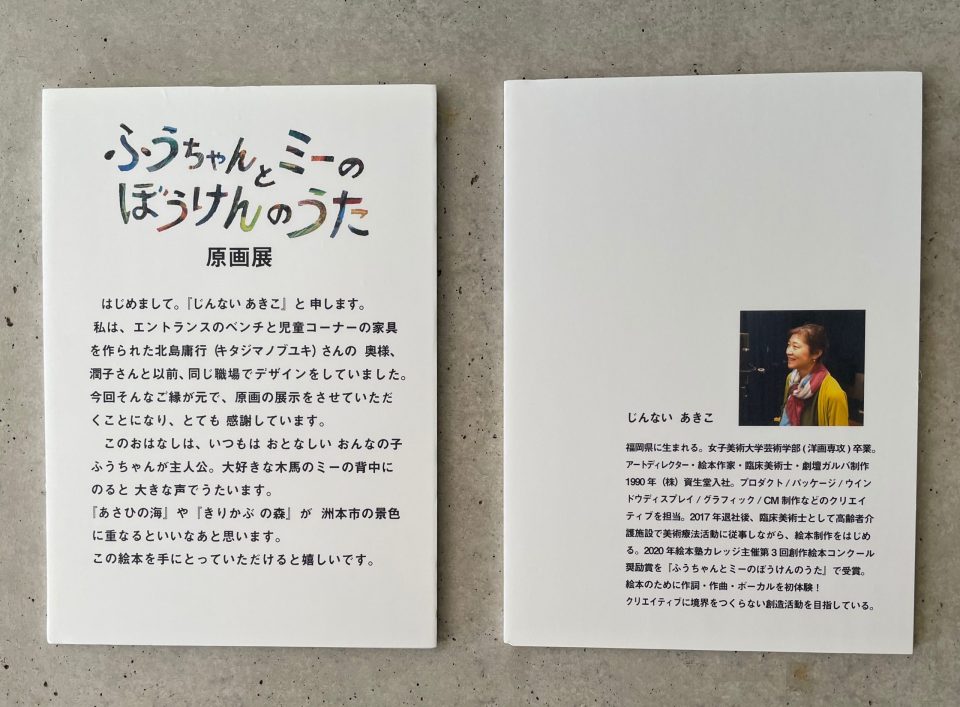

『ふうちゃんとミーのぼうけんのうた』原画展のご案内

私たちアトリエKIKAにも縁がある、えるる五色(洲本市立五色図書館)の20周年記念企画として「陣内昭子絵本原画展」が現在開催されています。図書館内で(所蔵している)絵本の原画が観れるという素晴らしい企画で、実際にその絵を観せていただいて私はとても心動かされたので、ここで紹介させて頂きます。

陣内さんは私の妻が東京で会社勤めをしていた時の部署の先輩で、退社後に創作活動を始めた絵本を昨年出版され、いろんなご縁が繋がってこの度、淡路島の五色町で原画展を開催されています。

昨年妻のところに届いた絵本『ふうちゃんとミーのぼうけんのうた』を見て読んで、ある種、木の物語であるこの絵本に私はすっと入り込んだ感覚になりました。絵本の中に印刷された絵はとても伸びやかで躍動的です。しかし昨日図書館で観た原画は人(作者)の手の動きが見えるようで、絵は更に生き生きとしていて、もう一度絵本の物語の中に引き込まれるようでした。

10月いっぱい展示されていますので、ぜひ足を運んで、壁一面に並ぶ原画を観賞してみてください。

この絵本を読み聞かせる、お母さんお父さんもぜひこの原画をそのお子さんに観せてあげてください。絵本の中の絵がこなに大きく綺麗で、ふうちゃんやミーが飛び出してきそうな勢いがある事に感動される事と思います。

一部写真で紹介させて頂きますが、目の前で観る実物の原画は随分違いますよ。

この絵は『あさひのうみ』というタイトルですが、五色町がある淡路島の西浦から見る夕日の風景を描いたと言われれば、そう見える風景ですね。

私はこの絵が特に魅力的に感じました、印刷や写真には表現しきれない森の奥行きが有ります。『きりかぶの森』というタイトルの切り株は実際のクスノキの木の写真をコラージュしてあるそうですよ、

「ひこばえ」が明るく輝いています。アトリエKIKAの裏山の森の中の風景ともどことなく似ています。

大きな木が伐られた丸太と出会ったら、いつかこんな木馬を作ってみたいと思ったのは、この絵本と出会って以来、いつか、いつか!

じんないさんにお会いした際に聞き忘れました、なぜ物語の中の錆色の木馬は子供たちから「ミー」とよばれているのか?

描かれた風景がここ淡路島の風景に似ている偶然と合わせて、我が家の愛猫の名前も「ミー」といいます・・。

えるる五色の↑展示の壁面と、↓優しくひかりが注ぐ木の天井。

現在、アトリエKIKAで販売できる絵本を預かっています。原画展を観てお手元に、またプレゼントに購入したいという方は是非アトリエへお立ち寄りください。

※ 今回の分は数に限りは有りますが、じんない あきこ さんのスタンプとサイン入りです。

『ふうちゃんとミーのぼうけんのうた』

じんない あきこ さく

絵本塾出版 ¥1,540(税込)

ご来場誠に有難うございました

座る・くらべる一脚展+(プラス)2022 は9月25日をもって会期を終了しました。

今年は連休を含む2週間の展示期間で例年以上の来場者があり、広い会場が終始賑わう盛況のうちに会期を終えることが出来ました。

多くのご来場有難うございました。

以下に出展した作品を紹介します。

一脚展 / manina chair(マニーナ チェア)

マニーナさんの椅子、このお店ができる前にオーナーの方と打ち合わせを繰り返し、店内で機能的に使う為の条件をヒアリングしました。

・お客さんの手荷物が置ける棚が座面の下に/・小さなバッグなら背の端に掛けられる/・物販を主にする店内で大き過ぎ(背が高過ぎ)ない寸法、テーブル下に収まる/・ペーパーコードの座はオーナーの好みであり店内との調和/・木材も内装材と共木/などなど

椅子の形をまとめる事には苦労もありましたが向かう方向ははっきりとしていた椅子です。京都のマニーナさんにも是非おでかけください。

プラス企画展

『雑木プロジェクト』〜丹波篠山編〜 / KIKA tray(キカ トレイ)

今年のプラス展では丹波篠山の木、またその自然環境やそこにまつわる問題への取り組みにスポットを当て、出展者がそれぞれのコンセプトを立て様々な作品を制作をしました。

今回私が巡り会ったのはチャンチン(香椿)と言うセンダン科の木、赤味の強い独特な色をしたこの板材から当初あまり良い印象を受けませんでしたが、何を作ろうか悩んだ末、コンセプトボードに書いたように以前から作っているオリジナルのトレイにしました。物になった板の表情は思いの外良く、板の軽さも機能にマッチしたように思います。同じ県内の木でも材木としてあまり流通しておらず普段目にする機会の少ない木も多くあります、そんな木との出会いもこの雑木プロジェクトの面白いところ、と私は思います。

チャンチン × KIKA tray は来場者にも好評を頂き、三点はそれぞれ行き先が決まりました。

※ お知らせ/一脚展・台風の影響

一脚展+2022の会期も折り返したところですが、神戸方面へも台風の影響が気になるところです。

19日(月)は9:30より開館ですが、午後は様子を見て閉館の可能性もあり、

ご来場予定の方は竹中大工道具館、一脚展、のHPまたはSNSをご確認ください。

尚、アトリエKIKA 北島は19日、在廊予定していましたが不在となります、

今日会場でお会いできる予定だった友人知人の皆さん、急な連絡となってしまい申し訳ありません。

次回は最終日25日に終日在廊しております。

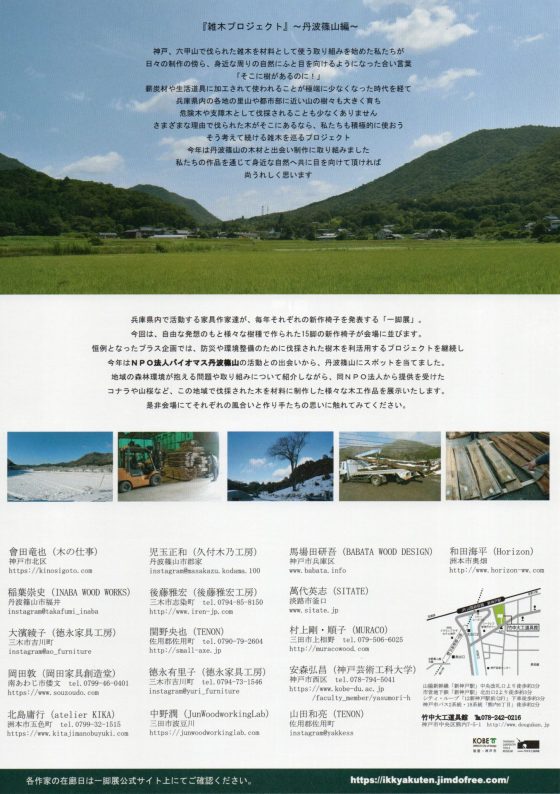

一脚展+(プラス)2022 開催のお知らせ

写真は竹中大工道具館 / 立派な門をくぐった後、館内へ向かうアプローチから

9月10日(土曜日)〜25日(日曜日)、神戸・竹中大工道具館にて第12回 座る・くらべる一脚展+(プラス)2022が開催されます。

※12日(月)と20日(火)は休館日

今年は新メンバーも多く、自由な発想のもと制作された新作椅子が15脚並びます。

恒例となったプラス企画では神戸、六甲山材に始まった雑木を巡るプロジェクトを継続し、

『雑木プロジェクト』〜丹波篠山編〜

と題しこの地域で防災や環境整備の為に伐採された木を材料に制作した作品が会場に並びます。

また後援の兵庫県からは農林水産部・林務課 木材利用班の協力を得てこの地域の森林環境が抱える問題や取り組みについて分かりやすく解説したパネル展示も行います。

このプロジェクトを始めるきっかけとなった『そこに樹があるのに!』という合言葉のもと、身近な雑木を材料に使った作品づくりを続けている私たちと共に、会場でこれらにふれる事で皆さまも身近な自然に目を向ける機会にして頂けたら嬉しく思います。

竹中大工道具館の1Fホールはとても気持ちの良い会場です、皆さまのお越しを出展者一同お待ちしています。

アトリエKIKA 北島は13日(火)、19日(月)、25日(日)、在廊しています。

Dining chair – Relax × dop choucho

定番の一つとして作っているアームチェア、 Dining chair – Relax を紹介。

背の形状を type Aとtype Bの二種用意していますが、今回はType B(クッションが一体型)に minäperhonen の椅子張り生地 dop choucho を使いました。

届け先が女性の主宰する事務所ということもあり、色の濃いともするとハードに見えるスモークドオークのフレームに優しい表情をを添える為の理由もありましたが、生地そのもののシンプルでいて優しい風合いもこの椅子に良く合って、座り心地もまた良いものになりました。

dop 生地は長年の使用により表面が擦れてくると裏糸の色(この色の場合、フレーム色に近い茶色)が現れてきます。そんなことも楽しみに使って頂きたいと思います。

Dining chair – Relax / type B

w 665 × d 590 × h 870(sh 440 )h/sh 調整可

※ dining /ダイニングの用途に限ったものではありません

『ナラ枯れ小楢のテーブル』

「ナラ枯れ小楢のテーブル」このネーミングがいいのかどうかは何とも言えませんが・・

ナラ枯れとなった小楢(コナラ)の木を伐ったことから板材ができテーブルとなったので、そのままの名前です。

テーブルは小楢の木があった山の持ち主のお宅の娘さん夫婦の新居のために依頼され、先日無事に納まりました。

写真にキャプションをつけながら工程を紹介しますので、とても長いですが興味のある方は最後まで是非ご覧ください。

私達が淡路島(中部)で「ナラ枯れ」という言葉を聞き始めたのは約2年前ほどからですが、おそらくその1〜2年くらい前からは進んでいたのでしょう。

ナラ枯れはカシノナガキクイムシという虫が木に無数の穴をあけることで立木が枯れる現象で、ここ関西地方だけでなく日本各地で見られるようです。

※ 楢や樫の木の類の比較的巨木にカシノナガキクイムシが穴をあけ、ナラ菌を持ち込んで繁殖させ、それを食べて成長しているようです。木の根元周囲にきな粉の様な木屑が多く見られたらかなり木の内部まで入っています。成虫になるとその木を出て行き、一度アタックした木に再びアタックする事は無いようです。ですのでナラ枯れて伐採後板になった小楢から幼虫も成虫も見る事はありませんでした。また一説ではその地域の被害は約5年ほどで落ち着くと聞きます。

幹をよく見ると多くの穴があいているのを見つけることができます。(写真は南あわじ市の小楢)

最近は我が家の裏山のクヌギの大木やウバメガシなどにも穴が多く見られて、子供達が小さかった頃カブト虫やクワガタを取りに来た木が枯れてしまうと思うと寂しい思いもありますね。

枯れて、いずれ倒木となると危ないのでとこの木は伐られることとなりました。

山の斜面の木は伐採後、ここからある程度の長さがあるまま搬出するのが大変です。

※ 伝わり難いですが里山の木を木材利用する際、この工程が一番の課題だと思います。(!!ここは強調しておきます)

搬出できて木材として使えそうな幹を製材し桟積みをしています。

製材時の写真が今回はありませんが、洲本市五色町で頑張ってくれている製材所に依頼をしました。

板になって分かったのは、カシノナガキクイムシがあけた穴は木の根元だけではなく幹の上部まで同じ様にあいていて、そして白太(幹の外周)の柔らかい部分だけに留まらず赤身(幹の内側)にまで進んでいるという事。

—– 桟積みをしてから約一年が経過 —–

新居のテーブルをこの木を使って作ろうという計画になったので、ある程度虫穴を除いて物になるか、荒木取りをします。

虫穴のあいた板も見ようによっては面白く、味のあるものが作れそうですが、今回は食卓という事もありできる限り見える部分には使わないことにしました。

虫穴が有り除いた部分はかなりの材積です。

一本の木を枯らす、小さな虫の生命力を感じずにはいられません。(黒い小さな点に見えるのが全て虫穴)

そこそこの径がある木から細い板を作るのは日頃の制作からすると何とも抵抗がありましたが、それでもテーブルが一台作れそうな材を木取りできました。

通例とは少し違いますが約1.5倍くらいの材積に木取りしたものをここから人口乾燥機に投入します。(テーブルになった後、エアコンなどを使う室内環境で木が割れたり反ったりしない為に人口乾燥機で含水率を下げます)

約3週間の投入で15%前後まで含水率を下げました(業者の方によると本来もう少し下がるのですがとの事)、それ以上過乾燥にしない方がとの判断でそこまでとします。

1年間自然乾燥をしている事もあり、大きな割れや反り捻りは起きていません。ひと安心。(ここから更に自然環境に馴染ませる養生をします)

養生後、実際の仕上がり寸法をねらって木取りを再度行ないます。板幅はランダム、枚数の多いハギ合わせになりますが組合せを悩みながら決めて行きます。

天板のハギ合わせ作業〜。

脚の組立て作業〜。

赤身の深いところまで入った虫穴はどうしても天板上に残ったので、細い木で埋めて行きます。

木口にも現れた穴を埋めます。

仕上がった天板にアク止めの下塗りをすると仕上がりの色が見えてきます。虫穴は全て見えなくなりました。

天板裏側にはカシノナガキクイムシが居た痕跡が残ります。後にナラ枯れの被害も落ち着いて忘れられた頃、あの時期の小楢だなと分かるかもしれませんね。

1,500 × 850 × 730 /オイルフィニッシュ

「ナラ枯れ小楢のテーブル」完成しました。

そして新居に届けて予定の位置に納まりました。

テーブルの形はシンプルな直線的なものが好きだというご希望をできるだけお聞きして。

部屋の床材を見せてもらっても納得、板の雰囲気もラスティックなものが好みの様なので今回の小楢の選択は間違いなかったですね。

仕上がったテーブルをとても喜んでいただきました。

若いご夫婦の奥さんが育った場所の裏山に育った小楢の木で出来たテーブル。

ここまでの行程もそうですが、これから先も良い物語が生まれそうな気がして、納品後何かとても嬉しくなりました。

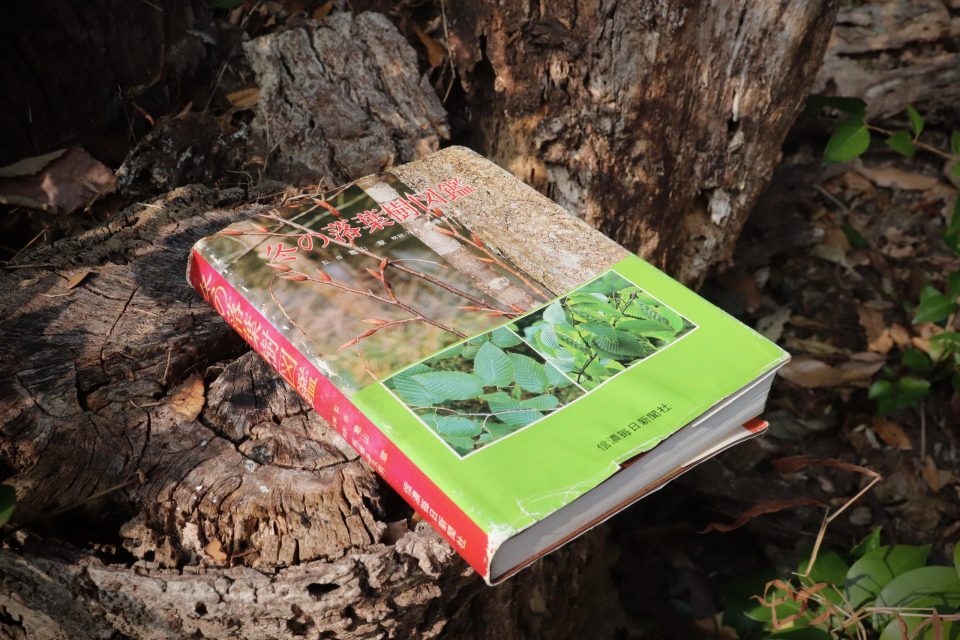

2022年 始動

あけましておめでとうございます。アトリエKIKAは今日1月4日から始動します。

年末に少し掃除をした裏庭〜裏山(境界がほぼありません)に小楢らしき幼木を見つけていました。

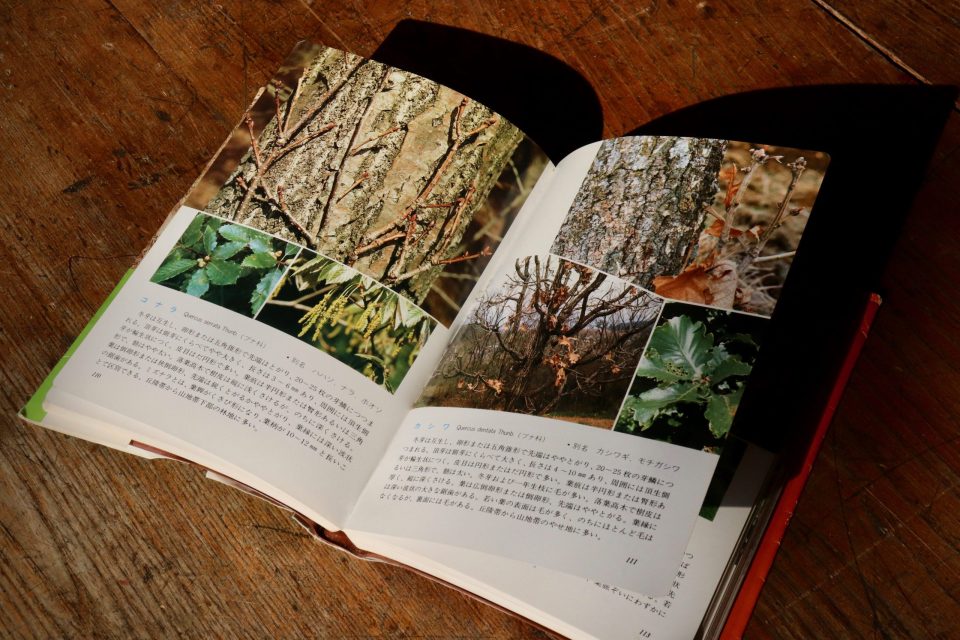

手持ちの図鑑を持ち出し・・・幹はまだ枝程度の細いものなのでまだ落ちずに残った葉から同定し、小楢でいいでしょう。

このあたりの山には常緑の樹々が多いので、木工材料に馴染みのある落葉広葉樹を見つけると嬉しくなるものです。

毎日工房の窓から見えるところに芽生えたので今後の成長を楽しみにしてみます。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

今年も皆様ありがとうございました

今年もあと二時間程、毎年のようにこのブログで皆様に挨拶をとパソコンの前に座ってみました。大晦日に慌ただしく工房の片付けや掃除をしながらふと頭に浮かんだ事をいつもは書いて一年の締めにしてきましたが、今年はあれもこれも・・何かに絞ることは出来ません。展示会のことやオーダーを受けての制作のこと、山や地域材に関わること、町内会のことや私事まで多くのことがあり一年を通して落ち着く間がなく駆け抜けた感覚です。世の中の状況は一昨年以前とは随分違っているはずですが、人の営みは脈々と至る所で行われていることも実感できたように思います。

今年も皆様大変お世話になりありがとうございました。

あぁそれでも一つ、この頃は忌野清志郎が気になってよく曲を聞いたりしている。あの人は絵がすごく上手く美大に行って画家になろうと思ったこともあるそうだ。そう言えば私が美大時代に国立市に住んだことがあり曲になっている多摩蘭坂を意味もなく歩きに行ったなと思い出したり、当時は特にファンだったわけじゃないけど。最近知った阪神淡路大震災を機につくったヘリコプターという曲はそれを経験したものとしては泣ける。清志郎が日本語で歌うイマジンもいい。

それでは皆様良い新年をお迎えください。