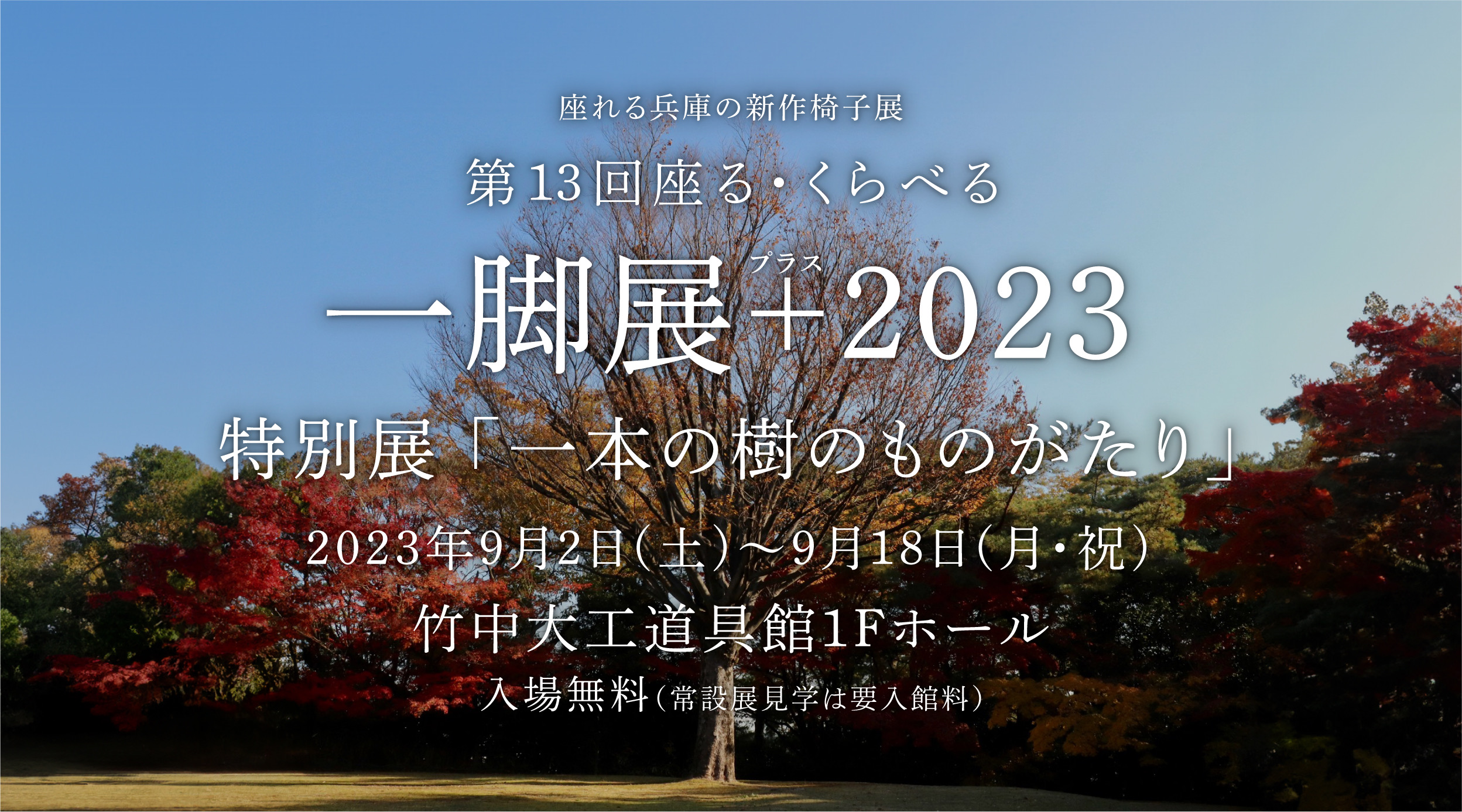

一脚展+(プラス)2023 開催のお知らせ

来週末 9月2日(土曜日)から神戸・竹中大工道具館にて第13回 座る・くらべる一脚展+2023が開催されます。

今年のプラス企画は「一本の樹のものがたり」と題した特別展 会期は9月18日(月・祝)まで 入場無料

役目を終えて伐られる一本の樹と、私たち15人の木工家との出会いから今回の企画は始まりました。企画を進める中で彼(樹)を擬人化して16人による作品展になったとも感じます。樹の一生も私たちのものと同様に、またそれ以上に長いものです。会場に並ぶこの樹から出来た作品に触れながら、「一本の樹のものがたり」の中へと入り空想を膨らませながらご覧ください。

アトリエKKA 北島は初日の9月2日(土)、15日(金)、18日(月・祝)に在廊予定をしています。会場でお待ちしています。

尚、私は今回特別展のみの出展となりますが、例年の新作椅子展は10名の出展者による力作が会場奥に並びます。

桧 DP- ⑨

「淡路島桧」という呼び名は無いかもしれないが、島内の山を気をつけて見ていると常緑広葉樹の多い中にも所々杉、桧、を見つけることができる。林業としてのものではなく、孫子が家を普請する時の為にと裏山などに植えられたものだ。今が使い時という樹齢のものも多い。しかし・・現代の状況でなかなか使われている例は目にしない。

JINOprojectを共にする設計事務所ヒラマツグミはこれらの針葉樹を使って「淡路島の家」を積極的に設計している。今年の初め、その家用に桧の山に伐採に入るとの事で、私も今回のプロジェクト用に数本使わせてもらうべく、伐採チームと共に山に入り、立木を見て、木口を見て、木を選んだ。

運搬、製材、皮むき、桟積み、自然乾燥、選別、(今後人工乾燥も)どの工程も関わり仲間の協力も得て使えそうなものとして進んでいる。別に集めた広葉樹(雑木)とは違った、真っ直ぐなものとして使いたい。

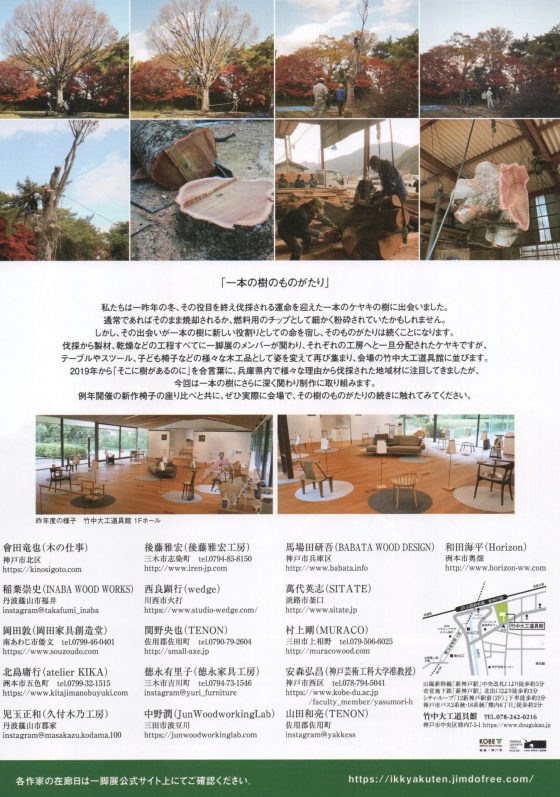

江之浦測候所 DP- 番外

体調を整える為、墓参り、台風の接近もあり、3日ほど夏季休暇を取りました。とは言えちょっとした事務仕事から写真の整理などとなり。

今年の制作の刺激になるものを求めて2月に訪ねた小田原の江之浦測候所、ここは杉本博司氏が設計し収集したものが敷地全体に散りばめられている。計算ずくで配置されている物を巡り、思考が時空を超えるという心地よい感覚を持った。

(1枚目の写真は最寄り駅の根府川駅から太平洋を望む)

アートとは何か、その表現すべき対象は何か、考えることのできる場所である。

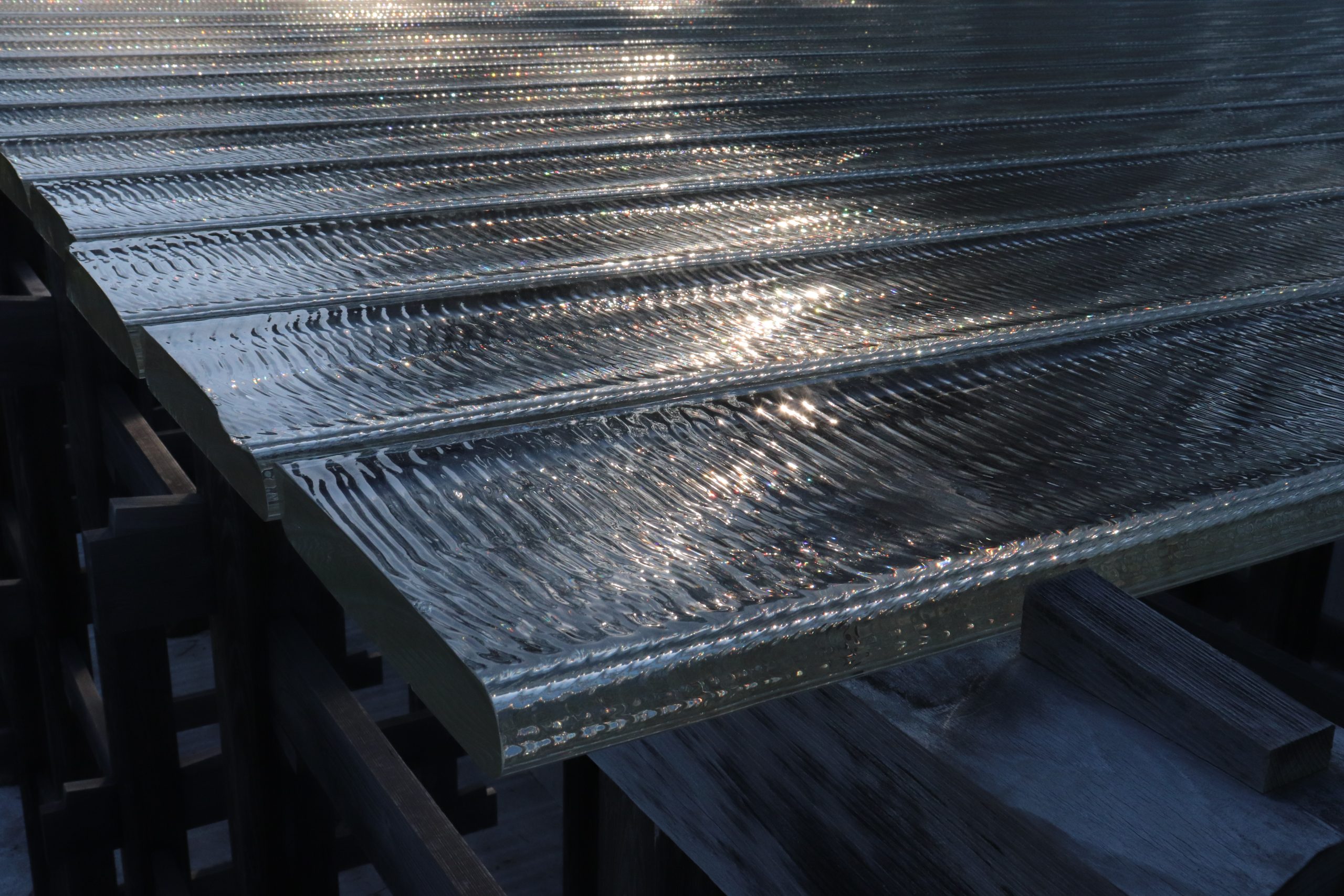

乾燥 DP- ⑧

淡路島から大阪南港まで、阪神高速3号線から5号湾岸線に乗り換え大阪湾を横目に見ながら走るコースはなかなか良い、六甲山系を背負う神戸の街並みや神戸港の洒落感を眺めながら湾岸線に入るとamazonなど流通の巨大倉庫が幾つかあり、橋、橋を渡り、北港はフンデルトヴァッサーの舞洲工場が右にみえ、左側にはUSJもちらり、また橋を超え、(この道はまるで滑走路 〇〇に続く ♪・・ではなく)更に先へ行くと工場夜景萌えの大規模プラントが並ぶが、今回は南港中で降り、お世話になる材木店を目指す。

今回のように大きく製材した木塊、また天然乾燥がままならない木材を人工乾燥機に投入するのは無謀とも言えるが、そのまま進めるより良いと判断し、ベターな方法を選んでベストを尽くす。この日は2トン車でこの大阪湾半周のコースを二往復した。

巨大な冷蔵庫のような乾燥機の中は温度、湿度が管理されたサウナの様な状態、温度は約50度に保たれている。

心なしかいつもグレーを帯びている大阪湾の海と このゴミ処理場のコントラストは・・ (中島PA)

復路、六甲が見えてきてこの辺りは西日も清々しい

ファンタジーとリアルと DP- ⑦

8月に入り工程は現実味を増す、仲間の協力も得て原寸模型を実際の空間に置いてみた、天井高8mのホールではどう見えるか、どれくらいの存在感を感じるか、現実的な検討ができた。並行して机上の作業も必要になるが、屋内外の現場での材料集めも最後まで粘ってみる。淡路島の木を集めて作品にしてみようとクライアントと話したこともリアリティーを持ち始める、様々な理由でその役目を終えた木々が思いのほか近い土地から集まった。天神さんや八幡さんでやむなく伐られたものは年輪の数が桁違いで立派、洲本城跡から支障木として来たものも風格あり、里山で育ったものもまた味わい深く良し、それぞれの木に力がある。その歴史に空想を膨らますのはその木に触れる者の特権、ファンタジーを積み上げエネルギーを放つリアルなものへ。

格闘・・DP- ⑥

製材所の製材機に載せにくい長さの無い木はやはりこのWood-Mizer / 簡易製材機で材にする。丸太の径が大きくなるとそれなりに大変だ。今回も3人体制で丸太と格闘、または大きな木と戯れたとも言える。連日の猛暑と重さで体力は消耗するが皆から幸せそうな笑みも溢れる。

一人ではどうにも動かない木(自然)の重さ、大きさを感じる事は、制作工程の中で大切で必要な時間ではないだろうか。

これらは薪用として引き取って頂く。/ 淡路里山を未来につなぐ会 の辻さん、よろしくお願いします。

集材 DP- ⑤

ここは淡路島中心部にある洲本城跡の武者溜(むしゃだまり)、主に石垣保全の為に伐採された木が山積みされている。1600年代から残ると言われている石垣を守るための伐採には理解をするが、これらの伐採木がただ朽ちていくだけの状況は如何に・・、以前から洲本市に掛け合っていた要望が、今月「伐採木の利活用者募集」というかたちになり、早速応募し集材を行う。

中でもスダジイ(椎の木)の大木は沼島やここ三熊山に群生地があり淡路島の象徴的な樹木の一つであると私は思う。朽ち初めてはいるものの、横たわっていた丸太の一部でも作品に取り込んでおきたいと思った。

スダジイの大木

/ 他にクス、製材した時の香りからヤブニッケイ、ホルト、など

何処そこに欲しい丸太があるのでと集材を依頼すると快く引き受けてくれる中田工務店の中田さん / 感謝

前回より径が大きくなりWood Mizer での製材は三人体制

機械・場所を提供して頂いている淡路工舎の藤田さん

今回も力仕事応援の岡田家具創造堂の岡田さん

新たにお願いした家具 zombi の石川さん / 感謝

材料/木材 DP- ④

7月はとにかく材料作り、必要量の倍 〜 それ以上の材積を集めて使えるもの、使うべきものを残して行くという方法を取る。

しかし製材を進めると、どの木も魅力的で今回使わなかった材も何かになるだろうという印象。今あるのは淡路島の近場から集まってきたものばかりです。

1m前後の短い木や変形の木はいつもお世話になっている製材所の機械では挽くのが危なく大量には作業できません、そこで今回はWood-Mizer(簡易製材機)を持っている淡路工舎さんの作業場をお借りしました。/ 感謝

力仕事応援の岡田家具創造堂の岡田さんありがとう/ 感謝

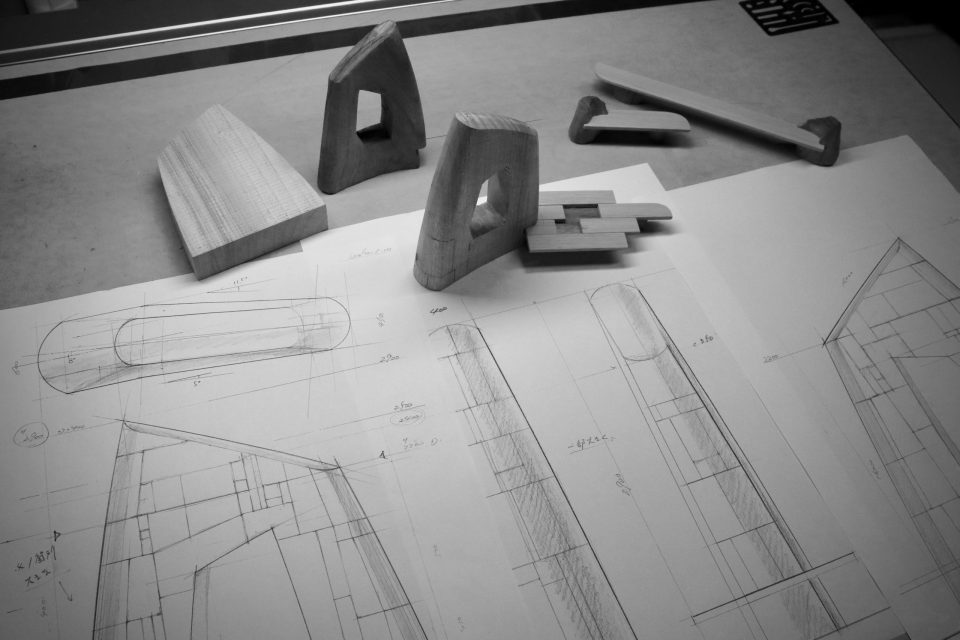

マケットと原寸模型 DP- ③

手のひらに乗るほどのマケット(※ 彫刻における小型模型のこと)でイメージしたものを、一気に原寸大へと拡大する。

幅や高さ、各部寸法の確認はもちろんだが、この量感の中に納めるべき壮大なコンセプトを想う。

どちらの模型にもとらわれ過ぎずに進めていきたい。

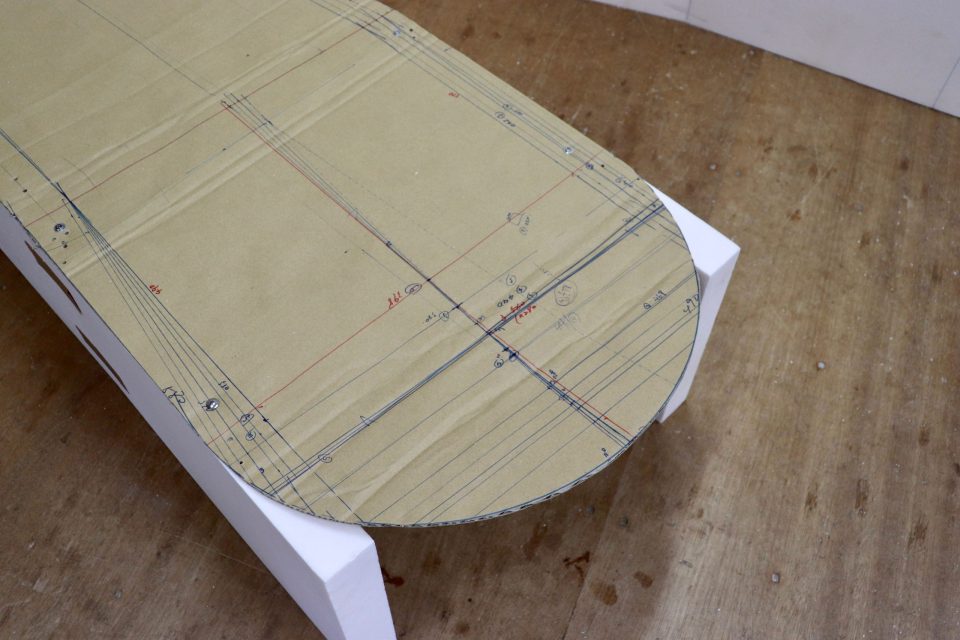

制作過程・工程 ②

Dプロジェクト(仮称)の制作過程、工程を可能な範囲で公開します。

ダンボールで作った型紙から、次は量感を確認する(ほぼ)原寸模型をポリスチレンフォームで作る。

木はまだ触らない、触れない。

制作過程・工程 ①

Dプロジェクト(仮称)の制作過程、工程を可能な範囲で公開します。

制作に緊張感を持たせる目的もありますが、勝手ながら不定期で

投稿が減ればそんな余裕も無いとご想像ください。

ダンボールでスケール感確認、原寸模型制作の前段階

自然への信頼と尊敬

この表題は、木工に取り組むとき私が常に大切に思うこと、それは木そのものが自然を象徴すると感じるから。

今すでに進行形ですが、今年の後半にかけて大きな造形物の制作に取り掛かります。ある(淡路島内の)空間のために依頼を受けて、構想をまとめたのが写真(1/20 模型)のようなモニュメント、これが20倍の大きさになる事や途中で良いアイデアが湧けば柔軟に取り入れるはずなので、完成品は製作者本人もまだ細部を説明することはできません。木は身近な自然で育ったものを出来るだけ集めました、そしてここが進行形ですが、量に不安があるのでまだまだ木は粘り強く集めます。近年取り組んでいるチカバノゾウキやJINO的な発想は欠かせないのです。依頼を頂いた空間が必要とするものと、私が長年木工に取り組み感じ、表現したいと思っている事が近いと思えることが嬉しく、力が入ります。制作実務にかかればその力を、この造形物が将来発散し続けるエネルギーとして注入しなければならないと思うのです。

海・山・風

自然への信頼と尊敬の中から

物作りは始まる

自然に寄り添い その中に溶け込み

日々 中庸の精神で

木に向かう

(atelier KIKA ホームページ・TOPより)

広い意味で風穴を開けられればと

各工程における協力者を募っています。

すでに声を掛けた方、まだの方もよろしくお願いいたします。