10月二週目 DP – 15

いよいよ気候良し、部材に成型した雑木のブロックを組み合わせていく。そのもとの丸太は何処で育ったものか把握出来ていることも良く、立木姿を思い起こすことが出来る木も多い。概ね淡路島のそれほど広くない範囲から集めたものだから、全く系統の違う樹種が隣り合っても君たちはそれでいいのだと言える。まだ乾燥材と言えない水分を含んだ木は、これから積み上がっていくに連れて、押し合い、引き合い、支え合い、どう変化して行くかと想像力をかきたてられ、創作意欲となる。

全体を支える最下部だけでも300kgを超えた。

10月一週目 DP – 14

10月に入り、各部の制作をより具体的に進める。主になる木塊の部分以外にも、その繋がりを構成する部材の準備は欠かせない。間借りしている第2工房に模型も機械もドラフターも、ほか諸々も順次運び入れる。気候も良く、いよいよ木と自然と戯れる、作業を進めるにつれて真剣に愉しめる環境ができ制作への高揚感も増す。

淡路島桧を乾燥に出す準備をする。

天神さんの楠、大切な部位になる為の準備。

組み上げ準備。

江之浦測候所 DP- 番外

体調を整える為、墓参り、台風の接近もあり、3日ほど夏季休暇を取りました。とは言えちょっとした事務仕事から写真の整理などとなり。

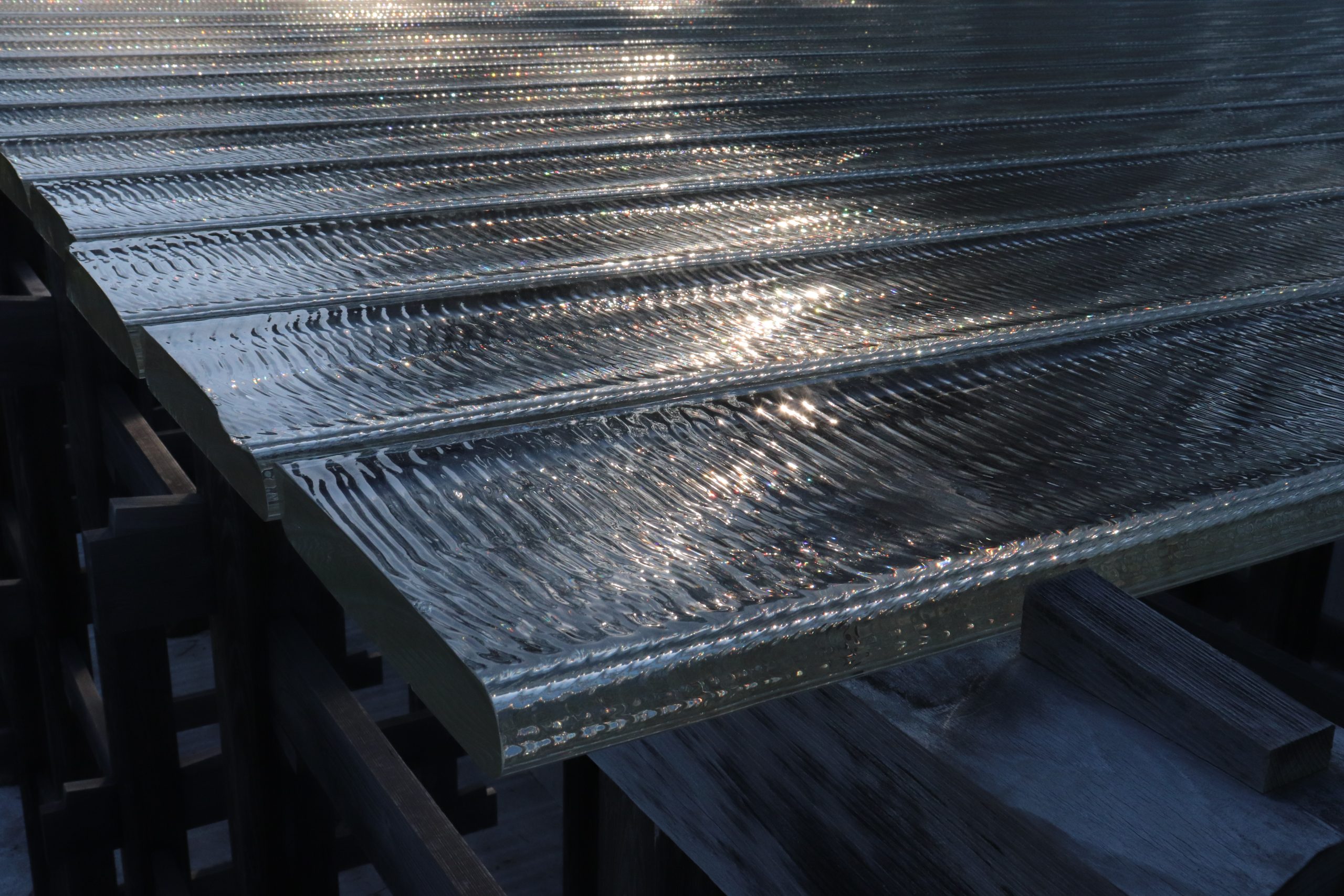

今年の制作の刺激になるものを求めて2月に訪ねた小田原の江之浦測候所、ここは杉本博司氏が設計し収集したものが敷地全体に散りばめられている。計算ずくで配置されている物を巡り、思考が時空を超えるという心地よい感覚を持った。

(1枚目の写真は最寄り駅の根府川駅から太平洋を望む)

アートとは何か、その表現すべき対象は何か、考えることのできる場所である。

制作過程・工程 ①

Dプロジェクト(仮称)の制作過程、工程を可能な範囲で公開します。

制作に緊張感を持たせる目的もありますが、勝手ながら不定期で

投稿が減ればそんな余裕も無いとご想像ください。

ダンボールでスケール感確認、原寸模型制作の前段階

2023年 始動

あけましておめでとうございます。

昨年末、家族に続けて流行りのウイルス陽性反応が出てしまい、今年のお正月は恒例の神戸〜静岡への帰省は断念、淡路島で過ごす事となりました。それぞれ大事に至らず回復したので大学生の長男はこちらに戻り、親、親戚に会う機会こそ逃してしまいましたが、家族4人でゆっくり話す時間も持てた静かで穏やかな年の初めとなりました。

工房入りは既に3日から、昨年内に予定していて出来なかった制作に取り掛かったり、次の計画の準備を始めたりで1月ももう1週間が経過してしまいました。

遅い挨拶になりましたが、

本年も変わらずよろしくお願い申しあげます。

また皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

アトリエKIKA 北島庸行

今年も皆様ありがとうございました

2022年も大晦日となりました。今年も相変わらず最後まで慌ただしい日々ですが、それでも何とか一区切りをつけようとするのがこの日です。

何か特別な事をする訳でもありませんが、気持ちの整理と次へのモチベーションを高める事、そんなところです。

今年中にと予定した制作も一つ残してしまいましたが、来年、次に向けての準備も進めています。

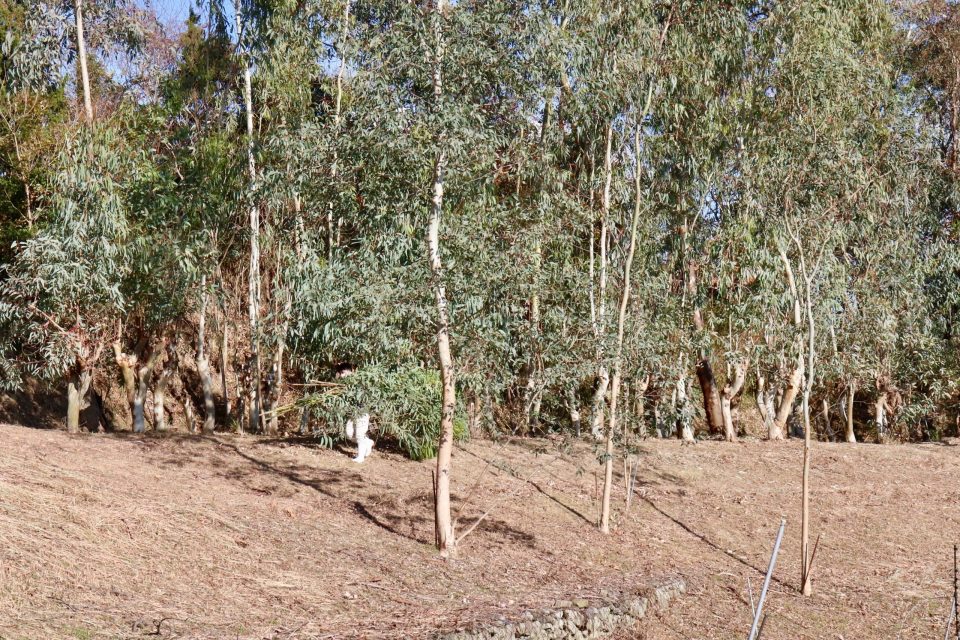

ある計画の為に大きな木、それも又淡路島で育った木を集めていると知人に向けて発信していたところ、順次伐採されているユーカリの木を多く譲って頂く事になりました。

材になると通常日本で流通している木材とは随分木味も性質も違いそうですが、何事もトライ、縁があった木に向かってみようと思います。

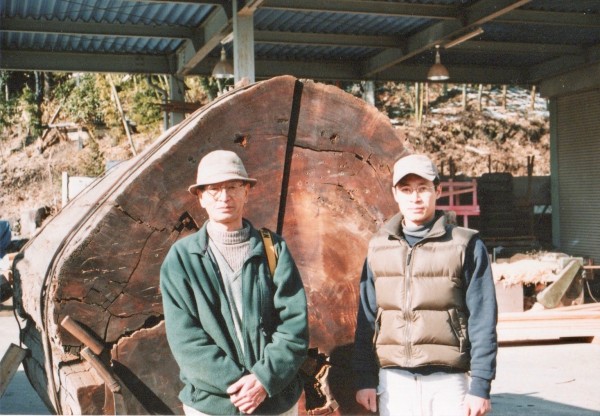

立木から交渉成立の木は知人に依頼して伐採して頂きました。(辻くんありがとう!)また昨日は、新年早々運び出す手立ての打ち合わせもして来ました。

人に依頼して進むところはありがたい、しかし年明け早々から計画の本質のところに頭を悩ませそうです・・。

冷静に、視野を広く、進めて行きたいものです。自分に言い聞かせています・・。

さて、あまり来年のことを言うと鬼が笑う、かもしれません。

今年も又新たに多くの方々との出会いがあり、いつもの顔ぶれとも有意義な時間を過ごすことができ、感謝の今日です。

皆様、今年も一年ありがとうございました。

良い新年をお迎えください!

ユーカリの木は細かく分類すると何百種類にも別れるそうです。 この木(上の写真)はシぺロパーカーという種類で、捻れて育ちがちなユーカリの中では比較的真っ直ぐ育っています。

こちらは又別な場所、多くの木が今伐採されています。

何の為に?

淡路島に居るコアラの飼育の為に葉っぱを採取する用に育てられた木々ですが、大木になると地上からは新しく芽吹く柔らかい葉っぱが採取できません。

なので一度伐採して、新たなひこばえから又木を育て、柔らかい葉っぱを採取するのだそうです。

飼育員の方が、ちょうど葉を採取に来ていました。飼育されているコアラは口が肥えて、この抱えている枝の葉のほんの一部くらいしか食しないそうです。(下の写真の黄緑色の葉くらいだとか)

木の伐採はコアラの都合、ということかな、。

しかし淡路島のコアラの一頭「みどり」は今年11月に亡くなったもののギネス世界記録を更新した25歳の世界最高齢まで生きたのだから、そのわがままも飼育員さん達は許しているのでしょう、。

今年の〆に

年内最後の納品は、南あわじ市、丸山漁港近くの温泉・料理宿 南海荘さんへ。

昨年、地元南あわじ市産の山桜で壁面装飾「ふたつの扉」を掛けさせて頂いた先山の部屋に長椅子とスツールを届けてきました。

宿主の竹中さんからは各部屋で使う家具を出来るだけ地元淡路島の素材で作りたいのです、と数年前から聞いていました。そしてようやく昨年、山桜の壁飾りができました。

ただ家具用材まではなかなか量がまとまらず、アイデアもなかなかまとまらず、制作までに間延びの期間がありましたが、今年中にはと決めたところに、以前から管理に関わっていた小楢材を私が引き受ける事になり、伐採の頃から目にしていた木で今回の長椅子を作る運びとなりました。部屋の大きな窓から、日々移ろう絶景をくつろぎながら眺めるシェーズロング(寝椅子、長椅子)を想い制作しました。

また同じ部屋の畳の上には、お客様から要望があると言う低座のスツールを桧材で制作しました。籐編みの座は柔らかく座れます。

小楢、桧、どちらも地元南あわじ市で育った木です。それが家具となり、またこの土地で使っていただける事は嬉しいかぎりです。

依頼者も制作者も材料の事にまで想いを馳せ、こだわり願った結果でしょうか。(ですね、竹中さん!)

桧のスツール・淡路島ですくすくと育った桧材でフレームを作りました。綺麗な伸びやかな木目です。

ヘッドボード上の壁には「ふたつの扉」(南あわじ産山桜材)・ 良い旅への入り口です。

いよいよ先山の部屋へ長椅子搬入! 小楢は重いです・・

この部屋でこれから使われる様子は宿主、竹中さんのブログ淡路島の風でぜひ追跡してみてください。素敵な写真が既にアップされています。

大きな窓の外には最高の海の景色! 朝も昼も時間帯によってそれぞれの絶景が望めますが、何と言っても夕陽が素晴らしい、この写真は冬の夕陽ですね。

南海荘、宿の売りはやはり地元の海の幸を惜しみなく使った料理です、是非お出かけください!

Dining chair – Relax × dop choucho

定番の一つとして作っているアームチェア、 Dining chair – Relax を紹介。

背の形状を type Aとtype Bの二種用意していますが、今回はType B(クッションが一体型)に minäperhonen の椅子張り生地 dop choucho を使いました。

届け先が女性の主宰する事務所ということもあり、色の濃いともするとハードに見えるスモークドオークのフレームに優しい表情をを添える為の理由もありましたが、生地そのもののシンプルでいて優しい風合いもこの椅子に良く合って、座り心地もまた良いものになりました。

dop 生地は長年の使用により表面が擦れてくると裏糸の色(この色の場合、フレーム色に近い茶色)が現れてきます。そんなことも楽しみに使って頂きたいと思います。

Dining chair – Relax / type B

w 665 × d 590 × h 870(sh 440 )h/sh 調整可

※ dining /ダイニングの用途に限ったものではありません

2021年始動

今年も皆様ありがとうございました

植生調査 = 資源量調査

成相寺の「天然記念物・イブキの樹」の下に集まる。

成相寺の「天然記念物・イブキの樹」の下に集まる。

吉備国際大学 農学部の学生さん達の協力で計測作業ははかどりました!

10m × 10m(1アール) 内の木の計測(胸高径と樹高)を6箇所とり、伐採計画地内の植生を把握する。

それを資源と捉えると植生調査 = 資源量調査。

吉備国際大学 農学部の学生さん達の協力で計測作業ははかどりました!

10m × 10m(1アール) 内の木の計測(胸高径と樹高)を6箇所とり、伐採計画地内の植生を把握する。

それを資源と捉えると植生調査 = 資源量調査。

立木を見ての樹種同定は相変わらず難しいが、少しづつ⤴︎。

立木を見ての樹種同定は相変わらず難しいが、少しづつ⤴︎。

樹の話になると最近話題に出るのは「ナラ枯れ」。淡路島は明石海峡を渡って入り現在は南あわじでも多数確認出来る。

コナラ、カシ類に入る、「カシノナガキクイムシ」が開けた穴を確認できる木(ここではコナラ)は思いの外多い。少なくとも入った木の2割くらいは枯れるそうだ。

樹の話になると最近話題に出るのは「ナラ枯れ」。淡路島は明石海峡を渡って入り現在は南あわじでも多数確認出来る。

コナラ、カシ類に入る、「カシノナガキクイムシ」が開けた穴を確認できる木(ここではコナラ)は思いの外多い。少なくとも入った木の2割くらいは枯れるそうだ。

「鹿は芸術家」という見方はどうだろうか。この山では日中でも鹿を確認できる。

「鹿は芸術家」という見方はどうだろうか。この山では日中でも鹿を確認できる。

自然に近づいてみる

地面から30~40センチ立ち上がった幼木、山歩きの途中足元に生える数ある植物の中からこの葉を見つけて「榎/エノキ」と同定出来るまでにはまだまだ目を慣らす必要がありそうだ。

JINOのメンバーで美術家のNさんの発案で月に一度、森づくりと題し山を歩く、様々な職種の人が集まるのでそれぞれの視点がありこの活動の着地点は動きながら探るという事になるが、草木の名前や性質、小さな生物の生態を少しづつでも学びながら自然に歩み寄り近ずくことは誰にとっても良いのだろうと思える。

山には当然多くの生物がひしめき合って共存したり生存競争したりしながら生きているはずだが、日々、季節ごと、毎年、或いは隔年、繰り返す営みは坦々としながらも知的だ、そんな切り口で書き出すと長くなりそうなので、山に入るとそう感じるという事だけにして、

毎回樹々や草花の名前を教えて頂き、小さな生物の生態を分かりやすく説明してくださるI氏から得る知識、時には実用的な豆知識もしっかり記憶して又次に自分の周辺に伝えていくだけでもこれは森づくりだと言える。些細なことを知るだけでもそこへの関心は高まり、沢山の入り口がある事に気付くのです。

榎の幼木

榎の葉。榎は淡路島ではよく見かける木、比較的大きくなる木だ

アラカシの葉

小マユミ

瀬戸内マイマイ(アワジマイマイ)

池に群生するヒメガマ

スツールの座編みに使えないかとヒメガマの葉を採取、遊びの範疇以上に考えていること

ぬめりを水洗いしてしばらく乾かす、楽しみながら実用品も